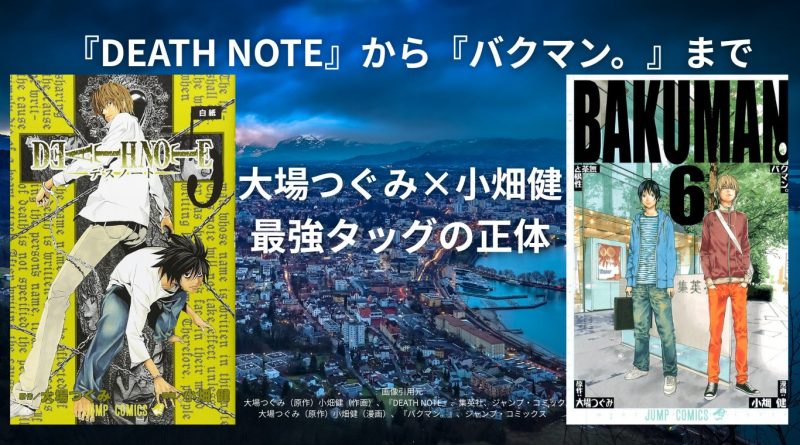

『DEATH NOTE』から『バクマン。』まで──大場つぐみ×小畑健、傑作を生む最強タッグの正体

大場つぐみ×小畑健──”構想”と”表現”が交差する場所に、傑作は生まれる

“原作”と“作画”という分業体制が当たり前になった現在の漫画業界において、この二人ほど、絶妙なバランスで“創作”を体現するコンビは他にいないかもしれません。

ストーリー原案の大場つぐみと、作画を担う小畑健。

彼らが生み出した3つの代表作『DEATH NOTE』『バクマン。』『プラチナエンド』を通して、そのコンビネーションの本質を掘り下げていきます。

contents

- 1.それぞれの創作背景

- 2.作品づくりの裏側

- 3.『DEATH NOTE』──知略の果てに問う「正義」

- 4.『バクマン。』──創作の内側を描く「現実」

- 5.『プラチナエンド』──神に近づくという”絶望”と”希望”

- 6.まとめ

1.大場つぐみと小畑健──それぞれの創作背景

大場つぐみは、謎多き人物です。公式なプロフィールは明かされておらず、「ガモウひろし」名義との関係がたびたび噂されてきました。 しかし確かなのは、その構成力の高さ。緻密なプロット設計と、読者を引き込むサスペンス構築力に長けており、一作ごとに異なるテーマを鮮やかに描き出す手腕は、まさに“物語の建築家”と呼ぶにふさわしい存在です。

小畑健は、『ヒカルの碁』(原作・ほったゆみ)や『魔神冒険譚ランプ・ランプ』などで知られる実力派作画家。キャラクターの内面を表情や仕草で繊細に描くことに長けており、その作画力は国内外で高く評価されています。

彼の描く線には常に“温度”があり、ただ美麗なだけでなく、ページの中に空気が流れているような臨場感があります。硬質なテーマであっても、読者の心に届く“人間味”を吹き込めるのは、小畑の絵の力にほかなりません。

2.作品づくりの裏側

大場先生は物語の展開をメモしない!「面倒くさがり屋なのでやらないです。作品の設定を文字に起こすこともあんまり。」と、意外な一面をとあるインタビュー記事で語ります。

頭の中で物語の展開を考え、A4紙を半分に折って、それを2ページ分の土台のネームとして描く。できたネームを担当さん、作画の小畑先生がチェックするという手法をとっているようです。

小畑先生は大場先生のネームをベースに届いた物からどんどんコマ割りを固めネームに仕立てます。この際、キャラクターデザイン等の細部を固めないままネームをとにかく進めることを意識しているそうです。

2人で作るからこその難しさがある一方で、2人ならではの役割分担や進め方のコツ、そしてこだわりがこれらの名作を生み出したのだとわかります!

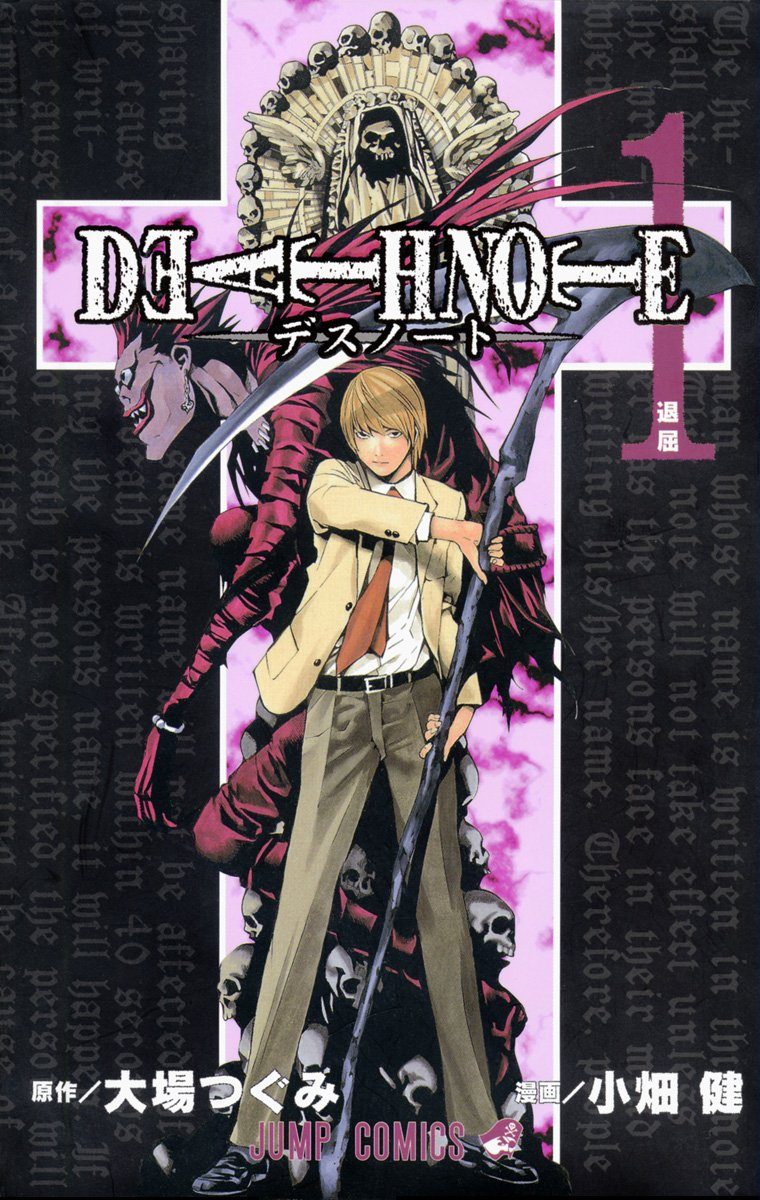

3.『DEATH NOTE』──知略の果てに問う「正義」

“名前を書かれた者は死ぬ”。そのルールだけで構築されたサスペンス。

大場先生がこのアイデアに仕掛けたのは、単なるスリラーではなく、世界規模の倫理的問いでした。夜神月という少年が、死神のノートを手にしたことで神になろうとする過程。そこには、正義と悪、法と信念、命と価値という複雑な対立軸が織り込まれています。

また大場先生は『DEATH NOTE』は映画の『ロイ・ビーン』や黒澤明監督の『天国と地獄』という作品の影響を受けていると語っています。

『ロイ・ビーン』は、実在の判事ロイ・ビーンを題材にした作品で、主人公は「法」を振りかざしながらも、自らの価値観に基づいた偏った裁きを下します。『DEATH NOTE』の夜神月も、「正義」を掲げながら、それを自分なりに定義し直し、世界を自分の基準で裁いていくという点で似ており、道徳観の揺らぎを見事に描き切っています。

『天国と地獄』では、誘拐犯と刑事との間で緊迫した知的対決が繰り広げられます。視線、沈黙、言葉の間といった“見えない攻防”が重要な役割を果たします。『DEATH NOTE』における月とLの対決も、ほとんどが心理戦であり、推理や状況操作を駆使した頭脳戦という構造が重なります。高度な心理戦と知的攻防の原点を感じることができるはずです。

この二つの映画の要素が融合することで、『DEATH NOTE』は「圧倒的なカリスマを持つ主人公」と「緊張感あふれる心理戦」という二枚看板を獲得し、読者を最後まで引きずり込む構造になったといえます。

小畑先生はその物語に、緊張感という皮膚感覚を与えました。 Lと月の静かなる頭脳戦。セリフのない一コマでも伝わる感情の起伏。視線、手の角度、空間の余白さえも心理戦の一部として機能させてしまう“絵の技術”が、物語に無音の重力を与えていました。

この作品において、物語の「理性」は大場が、感情の「熱」は小畑が担ったといえるでしょう。

4.『バクマン。』──創作の内側を描く「現実」

『DEATH NOTE』の次に彼らが挑んだのは、自らの立場を題材にした“創作の物語”。

大場先生は『バクマン。』は純粋に「週刊少年ジャンプの中で、ジャンプを題材にした漫画が連載されていたら面白いな」っていう思いつきから始まったと語ります。

漫画家を志す少年たちが、ジャンプ連載を目指す──という『バクマン。』のコンセプトは、極めてメタ的でありながら、驚くほどリアリスティックです。そして作中に多数の“作中作”を配置し、そのどれもが実在するかのような説得力を持って描かれます。物語を生み出す“システム”そのものに対する分析と愛情が、作品の骨格を支えているのです。

一方、小畑先生はキャラクターの表情を、極端な誇張ではなく、あくまで現実の延長線上に留めながら描きます。作中のサイコーやシュージン、ライバルたちは、生身の若者としてページの中で成長していきます。ときに悩み、迷い、嫉妬し、夢に震える。

この”現実感”の創出がなければ、ただの理想論に終わっていたでしょう。

5.『プラチナエンド』──神に近づくという”絶望”と”希望”

3作目となる『プラチナエンド』は、より哲学的な問いを内包した作品です。

希望と絶望の振れ幅を、丁寧な心理描写と思想としての構成で、「神の後継者を選ぶ戦い」という枠組みは、DEATH NOTEの系譜にあるようにも思えますが、その本質はまったく異なります。

大場先生がこの物語で提示したのは、“生きることへの意思”そのものです。死にたいと願う少年・架橋明日が、天使から生を与えられ、他者との競争に巻き込まれていく。神になるとはどういうことか。救いとは何か。究極の存在が人間の内側に宿るのか。

そして、その問いを視覚化するのが小畑先生の絵。 天使たちのまばゆい存在感、戦いの残酷さ、人間の美しさ。宗教画のような厳かな構図のなかに、現代的な冷たさと優しさを同時に封じ込める筆致が、この作品の強度を押し上げています。

『プラチナエンド』は『DEATH NOTE』『バクマン。』が週刊連載だったのに対し、月刊『ジャンプSQ.』にて連載されました。そのため、1話あたりの頁数が多く、物語構成や演出にも比較的余裕があり、より深く、じっくりと情感やテーマを描き込まれています。

ページをめくるごとに漂う、“余白の深さ”が、物語への没入感を増しています。

物語後半は、単なるバトルや対立を超えて、“生きるとは、何か”という普遍的な問いを突きつけます。神候補たちの絶望と希望の交錯は、読み終えたあとにもずっと心に残ります。これは、大場先生が構造として問いを設計し、小畑先生がその感情を視覚として描いた賜物です。

静かに迫り、静かに消えていくようなその鋭さは、“心の揺れ”として読者の内側に刻まれるでしょう。

読むほどに深みを増す、あなたの中の“問い”を揺さぶる一作です。

6.まとめ 二人が生み出すのは、”問い”である

この3作品に共通するのは、“答え”ではなく“問い”を残す姿勢です。

善と悪、創作と現実、生と死。

極端な二項対立を描きながらも、そのどちらかに読者を誘導することはしない。それは、大場つぐみが”構造”として問いを設計し、小畑健が”感情”として読者に問いかけているからです。

だからこそ読者は、ページを閉じたあとに初めて作品の“核心”と向き合うのです。

この知的な挑発と、視覚的な叙情。その組み合わせが、大場×小畑というコンビにしか到達できない“漫画の奥行き”をつくり出しているのです。

最後に──次回作を待つ、という希望

今、彼らは共に沈黙している。 しかし、この二人が再び手を組む日が来るなら、それは事件であり、祝祭です。

次に彼らが描くのは、神か、夢か、それとも──人間か。知と情が再び交差する、あの瞬間が今から楽しみです。

[1]大場つぐみ(原作)小畑健(作画)、『DEATH NOTE』、集英社、ジャンプ・コミックス

[2]ジョン・ヒューストン(監督)ポール・ニューマン(主演)、『ロイ・ビーン』、ワーナー

[3]黒澤明(監督)三船敏郎(主演)、『天国と地獄』、東宝

[4]大場つぐみ(原作)小畑健(漫画)、『バクマン。』、ジャンプ・コミックス

[5]大場つぐみ(原作)小畑健(漫画)、『プラチナエンド』、集英社、ジャンプ・コミックス